Школьный музей

Школьный музей «Русская изба» был открыт в 2001 году бывшим директором школы и учителем истории Дувановой Ниной Константиновной. В 2002 году наш музей получил офицальный документ о присвоении звания «Школьный музей.

Наш музей существует 23 года. За это время собрано достаточно много краеведческого материала, который очень активно используется при проведении уроков истории, внеклассных мероприятий.

В музее находится 303 экспоната. Экспонаты подлинные. Все экспонаты собраны учащимися школы или подарены старожилами села. Они рассказывают об устройстве русской избы - особом явлении народной культуры. Знакомясь с укладом жизни русского народа, погружаясь в мир русского крестьянства, обучающиеся раскрывают повседневный распорядок жизни и трудовых занятий, создают картину духовного своеобразия русского народа, узнают об обычаях и поверьях.

Предметов, подлежащих учёту в государственных музеях нет. Материалы соответствуют профилю и теме музея. Материалы музея располагаются в школьной рекреации закрытого помещения. Основная тема – быт русских крестьян – раскрыта путем расстановки мебели, инвентаря, орудий труда. На каждом экспонате есть развёрнутая этикетка. Экспозиции соответствуют этнографической направленности музея.

Мы с вами находимся в музее «Русская изба». Она очень похожа на ту, где жили русские люди много лет назад. Наш музей поможет вам не только посмотреть ,но и потрогать вещи, которые сопровождали людей веками. Нет ничего более консервативнее, чем быт 17-19 веков. В нашем музее собраны вещи, мебель, одежда которыми пользовались наши земляки-жители села Малевки.

Мы видим предметы, которыми пользовались в старину. Раньше на Руси строили такие избы из деревянных бревен. В них было тепло и уютно. А строили её так! Было на Руси правило: шёл хозяин к соседу: «Приходите, - говорил - люди добрые, помогите мне избу строить». «Непременно придём!»- отвечал сосед. Шёл хозяин к другому соседу и тот ему не отказывал в помощи. Наутро много мужиков собиралось, и вместе с хозяином начинали «рубить избу». Рубить избу означает строить, а строили её топорами. На Руси такие мастера были, что могли построить избу без одного гвоздя, так бревна подтесывали и подгоняли, что изба была прочной, никакому ветру неподвластной. Давайте все вместе, вслух, произнесем эти необычные и новые для вас слова: «рубить избу» - значит дом строить.

В избе всегда считали святыми 3 места:

1.КРАСНЫЙ УГОЛ. Гостей принято усаживать в самом почетном месте избы - в Красном или Переднем или Святом углу. Красный угол располагается между стеной и окнами. Здесь находится стол и Божница с лампадой, с двух сторон стыкаются две лавки. Все значимые события семейной жизни отмечались в Красном углу. Здесь за столом проходили как будничные трапезы, так и праздничные застолья-свадьбы, коней уборки урожая и другие календарные праздники. В красном угле совершались ежедневные моленья, с которыми начиналось важное дело. Согласно традиционному этикету, человек, пришедший в избу, мог пройти по особому приглашению хозяев. Угол убирали расшитыми полотенцами, белой скатертью, лубочными картинками.

2. ПЕЧЬ. Без печи изба - не изба. Печь была неотъемлемой частью жилища. Она служила источником тепла и света. Занимала большую часть дома. На печке можно было спать или лежать греться. Место, где люди спали на печи, называлось полати. Складывали печь из кирпича и обмазывали глиной, а клал печь печник. Но на печи не только можно было спать и греться возле неё. А ещё в ней пекли хлеб, готовили пищу. Недаром в народе говорили: «Печка греет, печка кормит, печка лечит». Печной угол (бабий кут) – Часть избы, между печью и стенной, в котором выполнялась вся женская работа, связанная с приготовлением пищи. Там находилась кочерга, рогатый ухват, садник, чугунок, сковородник, лавка с посудой. И только диву можно было дивиться, как ловко орудовала этими предметами стряпуха, вынимая в нужный момент то сковородник, то ухват, то кочергу. И делала она это, почти не глядя…

3. СТОЛ. Стол - это «Божья ладонь». «Хлеб на стол, так и стол престол, а хлеба ни куска - так стол доска» так говорили крестьяне. Стол делали прямоугольной формы и обязательно покрывали скатертью. На столе всегда лежал хлеб и соль в солонке. За столом, на трапезу (обед) собиралась вся большая семья (Дедушки, бабушки, родители и много-много ребятишек). Перед едой молились и принимались за пищу. Ещё говорили: «Щи да каша – пища наша! Пили чай из самовара с баранками и медом. Самовар – душа каждого дома! А по вечерам после ужина за столом все собирались и рукодельничали. То есть делали различные предметы своими руками.

В русской избе почти все было сделано руками самих крестьян. Мебель была самодельная, деревянная, очень простая. Лавки, где спали, сундук для вещей, скамейки для сиденья за столом. Но сундук, служил не только для вещей, но и был спальным местом, ведь не всем хватало места на печи. А совсем для маленьких детей не далеко от печи в центральную потолочную балку вворачивалось железное кольцо, к которому крепилась люлька (колыбель, зыбка), которая представляла собой лубяной короб. В качестве подстилки на дно клали сено, солому, тряпки, под голову помещали подушку также с сеном и соломой. Сидя около люльки, женщина легонько подталкивала её: вверх-вниз, вверх-вниз – и в ритме этого размеренного покачивания негромко, вполголоса пела

Баю-баиньки-баю, Спать укладываю,

Спать укладываю, Коту наказываю:

Киса, каши свари, Киса, ….... накорми,

Киса, кашки поешь, Киса, ……. утешь!

Колыбельные песни исполняются детям с самых первых дней после появления их на свет. А так как слышали они песни перед сном, во время засыпания, то и в памяти они оставались надолго. И передавались из поколения в поколение.

В современном мире мы пользуемся электричеством, а раньше изба днём освещалась с помощью окон, а вечером зажигали лучину. Свечи зажигали только по праздникам, позднее придумали керосиновую лампу.

Самое светлое место, где располагается ткацкий стан и прялки, называется женским углом. Здесь женщины пряли шерсть на прялках и ткали полотно на ткацких станах, из которого шили одежду - юбки, поневы. Каждая слобода ткала ткань на поневы со своей клеткой, и только полушалки и головные платки были покупные.

Мужчины плели из прутьев и бересты корзины, коробы для хранения фруктов, овощей и различных вещей.

Здесь мы видим приспособление вальки, рубеля необходимые для стирки и глажки белья.

Ещё из древесного лыка плелись лапти (обувь). Это была обувь на низкой подошве, она привязывалась к ноге оборами (шнурками скрученными из того же лыка).

Женщины шили красивые наряды (рубахи, сорочки, сарафаны, жилеты…). Украшали одежду орнаментами (узорами). Изготавливали праздничные головные уборы. Для мужчин – картузы, а для женщин – кокошники

Одежду гладили чугунными утюгами, которые нагревали на печи. Посуду изготавливали сами, её вырезали из дерева (ложки, плошки, чашки, ковши).

Глиняную посуду изготавливали в гончарных (кувшины, горшки, чаши, молочники, кубышки). Такой посудой пользовались каждый день, но была ещё и праздничная посуда. Было известно, что вода и молоко долго оставались холодными в керамических кринках, в Малевке называли махотками.

А металлическую посуду изготавливали в кузнецах. Кузнецы ковали там ножи, топоры, серпы, косы, утюги и подковы для лошадей. Крестьянин без лошади, что без рук. Это сейчас мы с вами передвигаемся на автомобилях, поездах, самолётах, а раньше лошадь была средством передвижения. С помощью лошади землю вспахивали, и урожай везли на ней домой да на рынок. Помимо лошадей держали и других животных. (Это козы, коровы, свиньи, гуси...)

Наши предки очень много работали… Чтобы печь истопить, нужно было в лес сходить да дров наколоть. Воду добывали из колодца. И несли её в ведрах на коромысле.

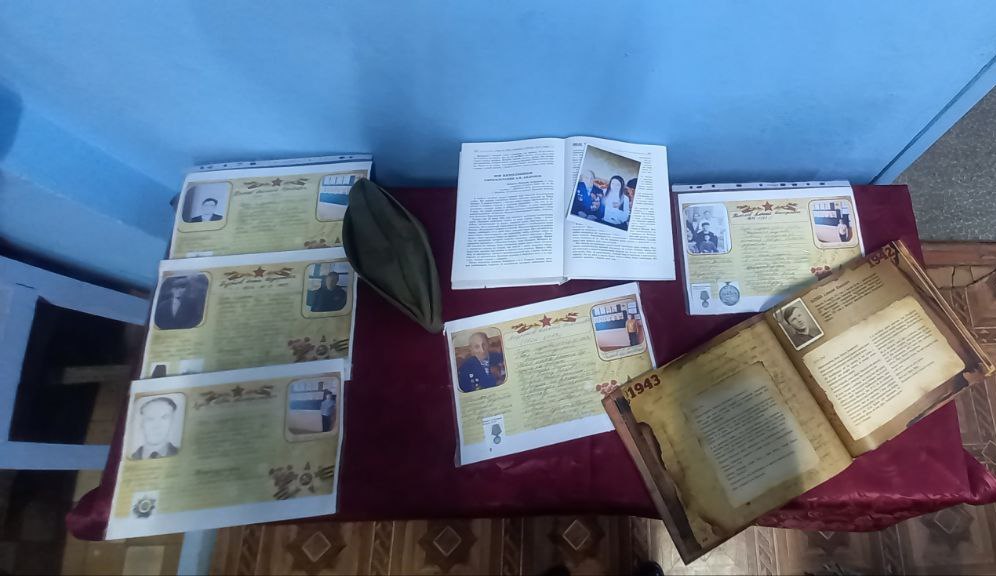

К 80 –летию победы в Великой отечественной Войне в школе была оформлена экспозиция. Она была представлена Стеной памяти – с которой смотрят Участники ВОВ. Те кто ушел защищать Родину. Те, кто остался на полях сражений. Те, кто вернулся домой.

В экспозиции собраны фотографии, текстовые документы, награды. Большинство материалов были использованы в проектной деятельности школьников.